Actualité de la recherche en genre et sexualité | Invitation de Geneviève Pruvost – 21/11/2022

Actualité de la recherche en genre et sexualité | Invitation de Geneviève Pruvost – 21/11/2022

Geneviève Pruvost est invitée dans le cadre du séminaire Actualité de la recherche en genre et en sexualité de l’EUR GSST pour la séance du 21 novembre 2022 de 12h30 à 14h30.

Geneviève Pruvost, médaille de bronze du CNRS, est sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS). Ses recherches portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. Elle a notamment publié, avec Coline Cardi, Penser la violence des femmes.

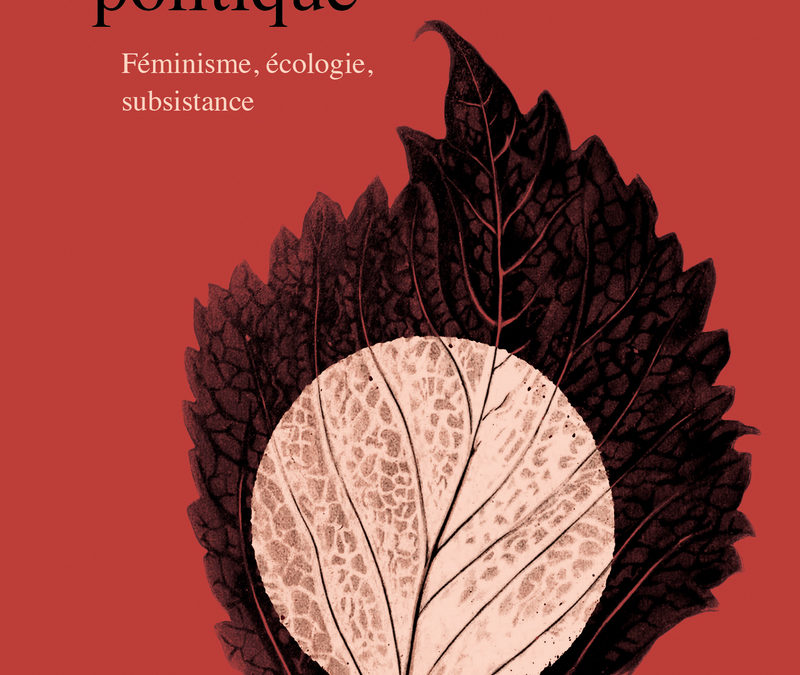

Elle viendra présenter son livre Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, Coll. L’horizon des possibles, La Découverte, 2021, et sera discutée par les masterant·es de la mention Études sur le genre.

Ce séminaire a lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 en salle 50 du bâtiment EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités à Aubervilliers (les places en salle sont d’ores et déjà complètes), et en hybride.

Pour vous inscrire au séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion. Le programme complet des séances est disponible ici.

Résumé du livre

Fin des sociétés paysannes, cuisines équipées, bétonisation des terres arables, effacement des savoir-faire et cosmogonies autochtones, ignorance des rythmes du monde vivant… Ces phénomènes divers que l’on apprend aujourd’hui à déplorer sont bel et bien liés, nous disent depuis un demi-siècle des théoriciennes écoféministes, critiques de la modernité industrielle. C’est à leurs pensées, méconnues en France, ainsi qu’aux leçons existentielles et politiques qu’il convient d’en tirer, qu’est consacré cet ouvrage. L’autrice explore les alternatives écologiques et anticapitalistes contemporaines pour démontrer que la vie quotidienne est un terrain politique fondateur.

Sans politique du quotidien, sans reconstruction collective et radicale de notre subsistance, il n’y aura pas de société égalitaire ni écologique. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la généralisation du salariat qui a permis d’accéder à la société de consommation et au confort appareillé, mais le colonialisme et le travail domestique féminin. Une autre organisation politique de la vie et des rapports à la nature est possible. À condition d’être redistribué, ancré dans une communauté en prise avec un biotope et des usages, le travail de subsistance ainsi repensé devient un facteur d’émancipation. La fabrique du quotidien apparaît alors pour ce qu’elle est : un enjeu révolutionnaire.