Documentation M2

Mot de passe protégé

Pour voir ce poste protégé, tapez le mot de passe ci-dessous:

Pour voir ce poste protégé, tapez le mot de passe ci-dessous:

Pour voir ce poste protégé, tapez le mot de passe ci-dessous:

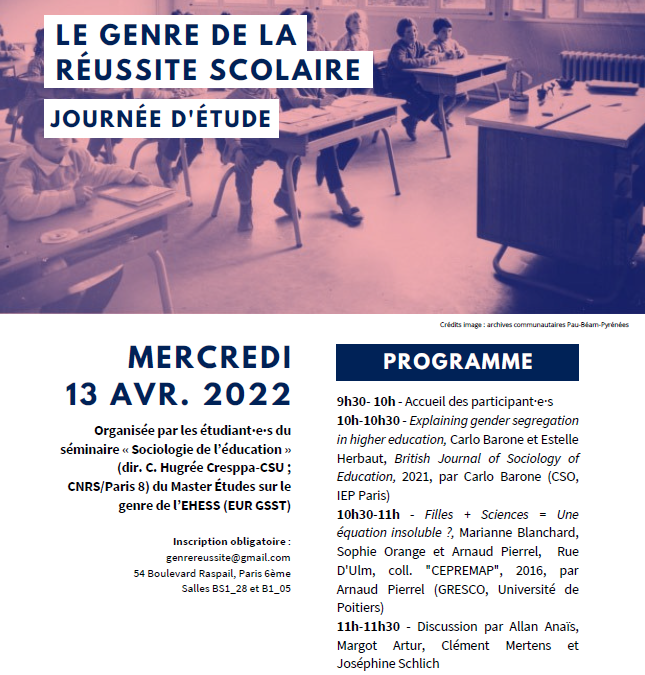

Dans le cadre du séminaire « Sociologie de l’éducation : renouvellements empiriques et théoriques » de l’EHESS (dirigé par Cédric Hugrée), les masterant·es ont le plaisir de vous inviter à prendre part à leur Journée d’étude portant sur le thème du « Genre de la réussite scolaire ».

L’évènement se déroulera le mercredi 13 avril de 9h30 à 12h, en salles BS1_28 et B1_05 au 54 Boulevard Raspail.

L’objectif de cette demi-journée est d’échanger autour du genre de l’orientation et de la réussite scolaire et des manières de les interpréter. En particulier, seront présentés l’ouvrage Filles + sciences = Une équation insoluble ? (Marianne Blanchard, Sophie Orange, Arnaud Pierrel) et l’article « Explaining gender segregation in higher education : longitudinal evidence on the French case » (Carlo Barone, Estelle Herbaut), respectivement par Arnaud Pierrel et Carlo Barone.

La présentation de leurs travaux sera suivie d’une discussion entre les intervenants et les étudiant·es organisateur·ices, puis d’un échange avec l’auditoire.

Les inscriptions pour assister à la journée d’études se font par e-mail à genrereussite@gmail.com.

Clémence Jullien est invitée dans le cadre du séminaire Actualité de la recherche en genre et en sexualité de l’EUR GSST pour la séance du 4 avril 2022 de 12h30 à 14h30.

Clémence Jullien est chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l’Inde, des politiques de santé et du déséquilibre du sex-ratio notamment. Sa thèse, soutenue au LESC (Université Paris X) en 2016, explique en quoi la santé de la reproduction constitue un sujet d’inquiétude grandissant en Inde. Fondé sur une enquête de près d’un an et demi dans un hôpital public d’obstétrique et dans des bidonvilles de Jaipur (Rajasthan), ce travail a été récompensé par le Prix de thèse de la Chancellerie, le prix de thèse AMADES et le prix de thèse du Gis-Asie. Elle a ensuite développé une nouvelle recherche sur les conséquences matrimoniales liées au déficit de femmes au Panjab, dans le cadre d’un post-doctorat à l’université de Zürich, avec le soutien du Fonds National Suisse.

Elle viendra présenter son livre Du bidonville à l’hôpital. Nouveaux enjeux de la maternité au Rajasthan, Collection Le (bien) commun, Editions de la MSH, 2019, et sera discutée par les masterant·es de la mention Études sur le genre.

Ce séminaire a lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 en salle 50 du bâtiment EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités à Aubervilliers (les places en salle sont d’ores et déjà complètes), et en hybride.

Pour vous inscrire et consulter le programme complet des séances du séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion.

Résumé du livre

La santé de la reproduction constitue un sujet d’inquiétude d’actualité en Inde : les taux de mortalité sont encore élevés, les pratiques d’avortements sélectifs féminins se poursuivent et l’accroissement démographique reste difficile à juguler. L’ouvrage suit l’anthropologue, des bidonvilles – où une ONG œuvre à la santé materno-infantile – à un hôpital public de la ville de Jaipur, au Rajasthan.

À partir d’une enquête ethnographique de près d’un an et demi, l’auteure montre en quoi les programmes de santé censés garantir l’accès aux soins obstétriques renforcent les stéréotypes et les inégalités socio-économiques qui pèsent sur les bénéficiaires les plus vulnérables. Au croisement d’enjeux politiques, démographiques et socioreligieux, la santé de la reproduction apparaît comme un domaine éminemment sensible et politisé qui cristallise les tensions sociales (classe, caste) et le communautarisme hindou-musulman, au nom du progrès et des intérêts de la nation.

Stéphanie Soubrier est invitée dans le cadre du séminaire Actualité de la recherche en genre et en sexualité de l’EUR GSST pour la séance du 21 mars 2022 de 12h30 à 14h30.

Stéphanie Soubrier est historienne, chercheuse post-doctorante à l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe (EHNE, Sorbonne Université) et chercheuse associée au Centre d’histoire du XIXe siècle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Elle est spécialiste de l’histoire de la pensée raciale en contexte colonial, et de l’histoire sociale et culturelle de l’empire colonial français. Après avoir travaillé sur les « races guerrières », ses recherches portent désormais sur les domesticités masculines dans l’empire colonial français.

Elle viendra présenter sa thèse de doctorat « Races guerrières » : armée, science et politique dans l’empire colonial français (années 1850-1918), et sera discutée par les masterant·es de la mention Études sur le genre.

Ce séminaire a lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 en salle 50 du bâtiment EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités à Aubervilliers (les places en salle sont d’ores et déjà complètes), et en hybride.

Pour vous inscrire et consulter le programme complet des séances du séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion.

Résumé de la thèse

Théorisée en 1910 par le lieutenant-colonel Charles Mangin dans le cadre du projet de recrutement d’une « force noire » en Afrique occidentale, la catégorie de « race guerrière » est utilisée en France, entre les années 1850 et la fin de la Première Guerre mondiale. Elle désigne certaines populations de l’empire colonial français (principalement en Afrique de l’Ouest) qui possèderaient des aptitudes particulières à la guerre et au métier militaire.

La thèse retrace l’émergence, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de cette catégorie originale de l’ethnographie militaire. Elle interroge ses éventuelles applications, ses circulations à une échelle impériale et transimpériale, ainsi que le rôle joué par les populations désignées comme « races guerrières » dans la construction de la catégorie.

Les archives militaires, celles de Mangin, les écrits des officiers et des soldats français servant dans l’empire, et un corpus de sources savantes et de sources iconographiques permettent d’étudier les différentes composantes de la catégorie de « race guerrière » et la manière dont elle se construit en lien et en opposition avec la catégorie des « races non guerrières ».

Présentée par les officiers coloniaux et l’institution militaire comme un outil du recrutement, la catégorie de « race guerrière », éminemment labile, n’a en réalité jamais constitué un guide précis de sélection des recrues. Elle donne en revanche naissance à la figure ambiguë du « tirailleur sénégalais », à la fois menaçant et rassurant.

Enfin, l’expérience de la Grande Guerre, première mise à l’épreuve des « races guerrières » sur le sol européen, permet de mesurer l’influence des théories de Mangin sur le haut-commandement et invite à relire le bilan du conflit, et les enjeux de la catégorie, sous un nouveau jour.