Actualité de la recherche en genre et sexualité | Mathilde Rossigneux-Méheust – 11/12/2023

Actualité de la recherche en genre et sexualité | Mathilde Rossigneux-Méheust – 11/12/2023

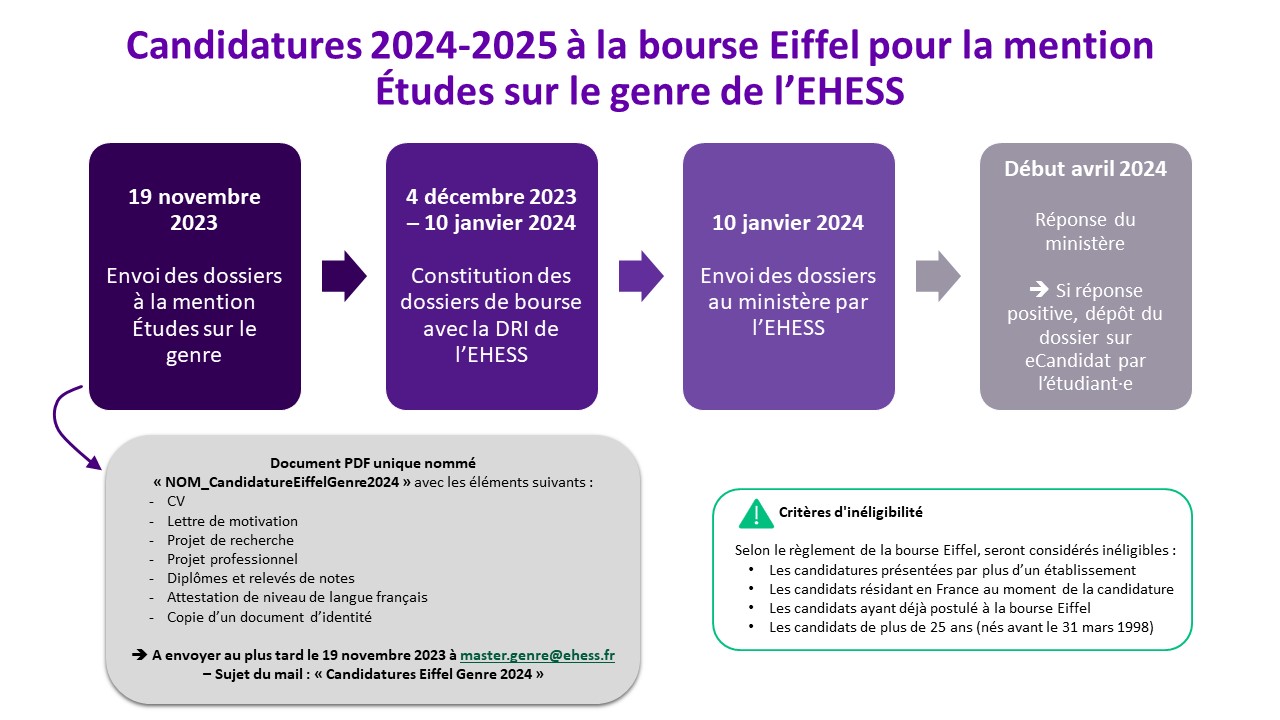

Mathilde Rossigneux-Méheust est invitée dans le cadre du séminaire Actualité de la recherche en genre et en sexualité de l’EUR GSST pour la séance du 11 décembre 2023 de 12h30 à 14h30.

Mathilde Rossigneux-Méheust est maîtresse de conférences à l’université Lyon 2. Spécialiste de l’histoire des classes populaires, de la protection sociale et des institutions disciplinaires à l’époque contemporaine, elle est l’auteure de Vies d’hospices. Vieillir et mourir en institution au XIXe siècle (Champ Vallon, 2018).

Elle viendra présenter son livre Vieillesses irrégulières, La Découverte, 2022.

Ce séminaire a lieu tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 à l’auditorium de la MSH, 20 avenue George-Sand 93210 Saint-Denis, et en hybride.

Pour vous inscrire au séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion. Le programme complet des séances est disponible ici.

Résumé du livre

Août 2014. Un château célèbre, une maison de retraite qui ferme, des archives qui s’ouvrent. Une épaisse liasse composée de petites fiches attrape le regard. On y lit : « Buveur impénitent » , « impulsif et violent » , « malade mentale », « insulte au personnel », « trublion de la pire espèce », « à ne jamais reprendre ». Ces formules expéditives stigmatisent des centaines de pensionnaires étant partis, volontairement ou non, entre 1956 et 1980.

L’historienne fait surgir de cette source les pratiques gestionnaires d’une institution en charge de personnes âgées, les scandales de la vie d’hospice, mais aussi une galerie de portraits, des trajectoires singulières, toutes marquées par les guerres et les crises du XXe siècle. Le fichier de Villers-Cotterêts permet d’entrer de plain-pied dans une histoire discordante de l’État social et de mettre en lumière la persistance de la disqualification des vieux pauvres.

Qui sont ces femmes et ces hommes âgés qui ont suffisamment dérangé pour susciter un dispositif disciplinaire de papier spécifique pendant plus de vingt ans ? Quelle histoire nous livre l’administration de ces « indésirables » ?