Actualité de la recherche en genre et sexualité | Claire-Lise Gaillard – 16/01/2023

Actualité de la recherche en genre et sexualité | Claire-Lise Gaillard – 16/01/2023

Claire-Lise Gaillard est invitée dans le cadre du séminaire Actualité de la recherche en genre et en sexualité de l’EUR GSST pour la séance du 16 janvier 2023 de 12h30 à 14h30.

Claire-Lise Gaillard est docteure en histoire contemporaine de l’université Paris Panthéon-Sorbonne (Centre d’histoire du xixe siècle), post-

-doctorante à l’Ined ; elle est spécialiste de l’histoire sociale et culturelle des intimités à l’époque contemporaine.

Elle viendra présenter sa thèse de doctorat “Célibataire épouserait demoiselle avec dot” : histoire du marché de la rencontre en France (XIXe au XXe siècle), et sera discutée par les masterant·es de la mention Études sur le genre.

Ce séminaire a lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 en salle 50 du bâtiment EHESS-Condorcet, 2 cours des humanités à Aubervilliers (les places en salle sont d’ores et déjà complètes), et en hybride.

Pour vous inscrire et consulter le programme complet des séances du séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion.

Résumé de la thèse

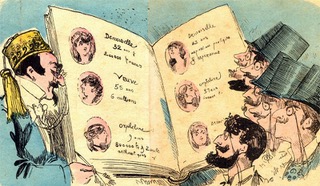

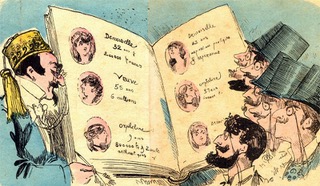

Au début du XIXe siècle, la société française assiste à l’invention d’un nouveau marché : celui de l’intermédiation matrimoniale. Les agences matrimoniales qui se multiplient d’abord à Paris gagnent en clientèle. Le marché prend d’autant plus d’ampleur qu’il se diffuse via les petites annonces des grands journaux. Dès le milieu du siècle il est acté que l’on peut, pour se marier, se rendre dans une agence ou passer une annonce dans les journaux. Être agent matrimonial ou marieuse peut désormais être une activité marchande. Ce nouveau commerce se heurte rapidement à une importante contestation qui jette le stigmate sur les intermédiaires autant que sur leur clientèle. L’activité est en effet perçue comme une dangereuse extension des activités marchandes sur le domaine familial et domestique. En dépit de ces représentations négatives, le marché de la rencontre développe une offre importante et les mariages par annonces se pratiquent en proportions non négligeables.

Trois axes guident cette étude. Elle montre d’abord comment ce marché contesté s’est développé au fil des XIXe et XXe siècles au point de devenir un élément connu du paysage social et culturel de la société française. Elle décrit le fonctionnement de ce nouveau commerce et les réactions qu’il suscite. Elle présente ensuite l’évolution des pratiques d’intermédiation des marieurs et marieuses. Elle analyse enfin les attentes et stratégies de la clientèle. Trois corpus ont en effet été choisis pour jalonner la période étudiée : les registres d’une agence parisienne entre 1842 et 1849, les annonces d’un journal matrimonial “L’Alliance des familles” entre 1876 et 1894 et celles de “L’Intermédiaire Discret” pour l’entre-deux-guerres. L’analyse de ces corpus permet de donner une nouvelle entrée dans l’histoire du choix du conjoint, et plus généralement du couple et du mariage.