Ce séminaire a lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 en salle 0.015 en salle Recherche Sud sur le Campus Condorcet, 5 cours des humanités à Aubervilliers (les places en salle sont d’ores et déjà complètes), et en hybride.

Pour vous inscrire et consulter le programme complet des séances du séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion.

Résumé de la séance

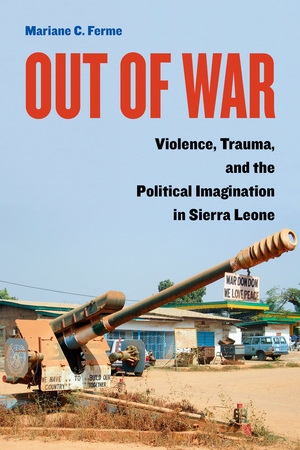

Après la fin de la guerre civile au Sierra Leone (1991-2002), Mariane C. Ferme a entamé un travail sur la Cour Spéciale sur le Sierra Leone, et notamment sur la naissance de la jurisprudence sur les “enfants-soldats” et sur le “mariage forcé” en contexte de guerre. Elle a également mené en 2015-2016 une enquête de terrain sur la mobilité rurale et sur les pratiques de soin et d’enterrement pour contextualiser anthropologiquement les formes de transmission de la maladie à virus Ebola. Mais le cœur de son travail récent porte sur l’après-coup de la guerre civile, en termes de temporalités, de réminiscences traumatiques, de transmission intergénérationnelle des savoirs ordinaires (de chasse et agricoles, notamment), de mobilité géographique. Ce travail a donné lieu à la publication de ce nouvel ouvrage.

La séance portera sur la manière dont la cour spéciale sur le Sierra Leone a contribué à la constitution du « mariage forcé » comme « crime de guerre ». Le mariage forcé, ou l’esclavage sexuel, est un crime de guerre reconnu par le droit pénal international au cours des années 1990, à l’occasion de certaines des premières condamnations obtenues devant la cour spéciale sur le Sierra Leone. Ce crime y a été associé à la figure de la « femme de brousse » enlevée par les combattants rebelles. Les questions de la traductibilité des formes de consentement des femmes tant dans les mariages coutumiers en temps de paix que dans le contexte des violences de guerre mérite d’être thématisées.