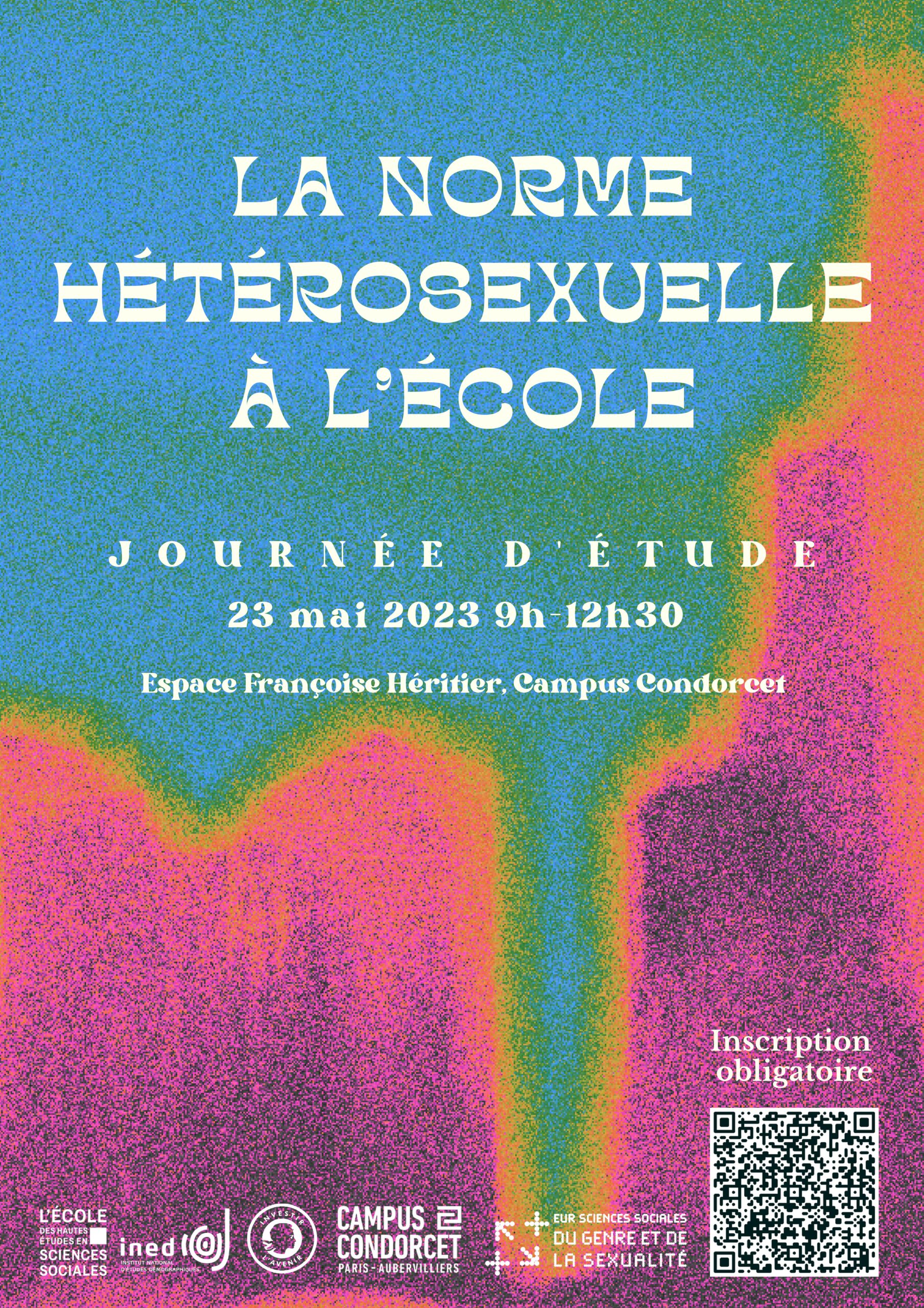

Journée d’études | La norme hétérosexuelle à l’école – 23/05

Journée d’études | La norme hétérosexuelle à l’école – 23/05

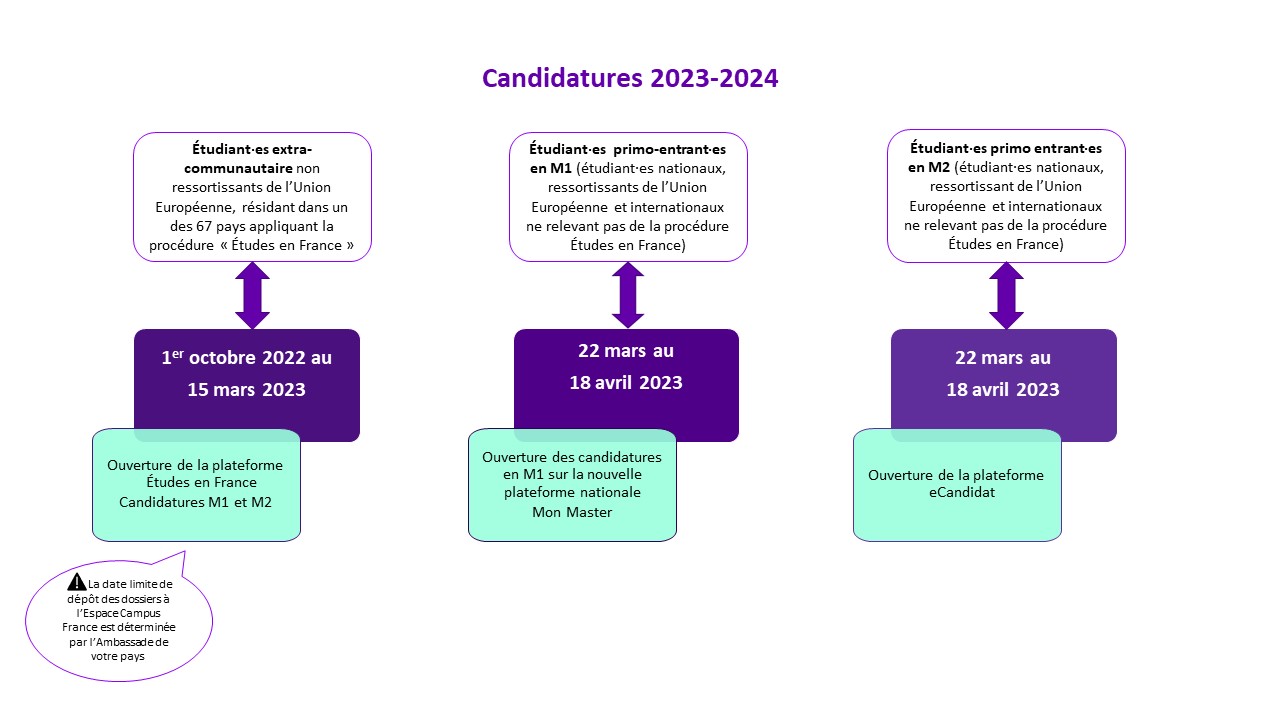

L’EUR GSST soutient la journée d’études « La norme hétérosexuelle » organisée dans le cadre du séminaire « L’institution scolaire face aux rapports sociaux : classe, genre, migration et génération » de Cédric Hugrée (CRESPPA, CNRS).

Mardi 23 mai, de 9h-12h30

Amphithéâtre de l’Espace Françoise Héritier, Humathèque, Campus Condorcet

L’évènement ne sera pas retransmis en distanciel.

Inscription à la journée d’études (obligatoire)

Pour tout contact ou renseignement il est possible d’écrire à lanormeheterosexuellealecole@proton.me.

Programme

9h – Accueil

9h30 – Introduction de la journée

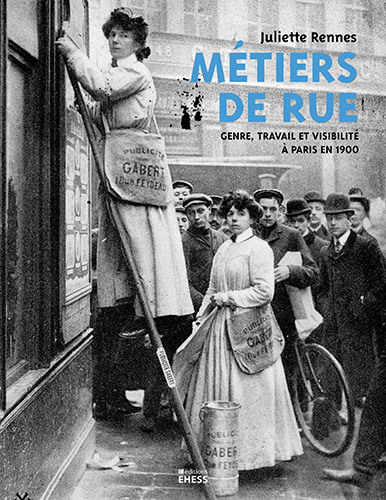

9h45 – Intervention de Gabrielle Richard (LIRTES, OUIEP – UPEC), sur son ouvrage Hétéro, l’école ?, Éditions du Remue Ménage, 2019.

10h35 – Pause

10h50 – Intervention de Kevin Diter (Clersé – ULille) sur ses publications « Aimer d’amour et aimer d’amitié, c’est pas pareil ! », Revue des politiques sociales et familiales, 2020 et « L’évidence de l’hétérosexualité », 2023

11h40 – Discussion transversale

Comité d’organisation

Yona Bernadas

Gaëlle Brasselet

Camille-Lou Coustellié

Clémentine Croisat

Thelma Dourlent

Camille Laugier

Camille Saugon

Matylda Strand