Ce séminaire a lieu tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois, de 12h30 à 14h30 à l’auditorium de la MSH, 20 avenue George-Sand 93210 Saint-Denis, et en hybride.

Pour vous inscrire au séminaire, rendez-vous sur Neobab. Les inscriptions doivent être faites 72h avant une séance pour recevoir le lien de connexion. Le programme complet des séances est disponible ici.

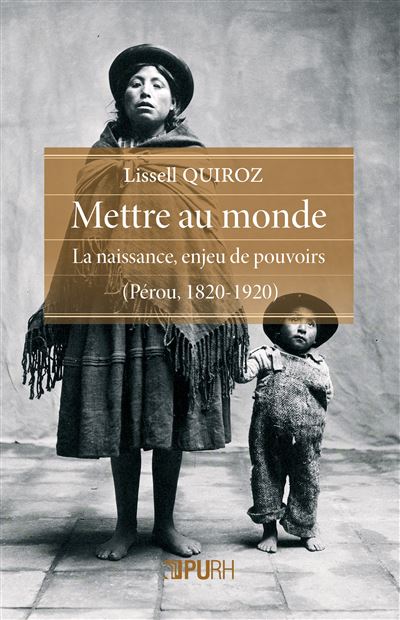

Résumé du livre

La naissance est un événement éminemment politique. Elle s’inscrit toujours dans une communauté humaine qui lui donne un sens social selon des critères qui lui sont propres. Longtemps vue comme un acte naturel, universel et répétitif, la naissance fait aujourd’hui l’objet de recherches qui réévaluent cette image et dévoilent son importance sociale et politique. C’est le cas de cet ouvrage qui étudie l’histoire de la maternité au Pérou entre la fin de la période coloniale et le début du XXe siècle.

Dans ce pays andin, des mutations majeures se produisent durant les décennies que couvre cette étude. En 1820, toutes les femmes péruviennes accouchaient de manière dite traditionnelle, c’est-à-dire à domicile et avec l’aide de la famille et parfois de sages-femmes formées de manière empirique. Peu de temps après l’indépendance du pays, en 1826, le gouvernement crée la première maternité hospitalière du pays et du monde ibérique. Dès lors, l’accouchement puis la grossesse et les suites de couches sont suivis par un personnel médical formé à la maternité et composé de sages-femmes et de médecins. Cent ans plus tard, les corps des femmes et des nouveau-nés sont de plus en plus contrôlés par l’État à travers le personnel médical.

Cette étude montre qu’il existe, dans cette biopolitique de la maternité, un biais colonial et patriarcal, en fonction de l’origine sociale et raciale des femmes en âge de procréer. Elle apporte, sous le prisme de problématiques féministes décoloniales, un regard nouveau sur la naissance, l’histoire de la médecine et des femmes péruviennes.